このブログを検索

2021年9月30日木曜日

代官山でのグループ展です。

卒業生展覧会のお知らせ。

広島在住、作谷美菜さんの個展です。

展覧会タイトル「うしろに少し透明なところ」

2021/11/2(tue)〜7(sun)

11〜18時(最終日16)

大学院4スクーリング報告

夏が終わり大学院も4回目のスクーリングとなりました。

この時期、M2は修了制作と制作研究ノートに向かい、M1は自身の研究と展覧会の実施に向けて話し合いを重ね、その準備をしています。その様子をご報告します。

|

|

さて、次回M1は展覧会があります。スクーリング前日にギャラリーへの搬入展示があり、スクーリングでは50号④の講評、展覧会場でのドローイングや10号作品の講評があります。またスクーリング2日目にはM2生の中間発表のお手伝いやオーディエンスとしての参加もあります。

先のことばかり考えても手が動かないと時間だけが経ちます。まずは健康に気をつけ、大事な時間をお過ごし下さい。では次回10月スクーリングで。

2021年9月27日月曜日

M1 九人会

大学院1年生によるグループ展覧会のお知らせです。

現在大学院1年次に在籍中の皆さんで授業の一環としてグループ展を行います。場所は中京区のギャラリーa。期間は10月30日(土)〜10月31日(日)の二日間開催になります。ぜひご高覧くださいませ。

2021年9月25日土曜日

京都スクーリング報告

またまた二年次配当スクーリングの報告です。

洋画の二年次といえば写実描写を通し、画面造形とはどんなものかを学んでいきます。今回担当された由井武人先生から報告をいただきましたので順を追ってみていきましょう。

【洋画Ⅳ-1】静物油彩2-

コラージュからの絵画制作

前半:8月28日・29日

後半:9月4日、5日

担当:由井武人先生

テキスト科目でもスクーリング科目でも、二年次の課題の大きな目的は「観察」や「描写」にとどまらず「構成」という造形要素を学ぶことにあります。1年次が遠近法や明暗法などのルネサンスの時代だったとすれば、いよいよセザンヌやピカソやマチスのいる近代の造形という領域に足をふみ入れたとも言えます。美術史上もっとも劇的に絵画が動いたこの時代に学ぶことは多く、3年次以降の制作につなげていくためにもとても重要な段階にあたります。

◆前半

まずは事前課題で持ってきた印刷物などのコラージュ素材を机の上に出してみます。この時点で、他の人のものも見てみると面白い発見がありました。

Iさんの素材:こちらは白っぽいペールトーンがほとんどです。

Sさんの素材:こちらは少し黒っぽいダークトーンで揃っています。

無意識かもしれませんが、素材を選ぶところから制作が始まっていて、その時点でそれぞれの個性や感性が反映されていることが分かります。個性や感性は、意識していないときほど自然に出てくるものかもしれませんね。

Q:1年次の課題には必ずあって、2年次のこの課題にないものは何でしょう?

写真だけだとイメージがわきにくかったので、下地に絵具で色を重ねたり線をひいたりしてみました。色や線、形がきっかけとなって写真のコラージュが進めやすくなりましたね。

「猫の冒険」というタイトルをつけることでイメージをつくるきっかけにしました。じっさいに飼っている猫なので思い入れもあります。

二色刷り、ネガポジ反転:

コピー機の機能を使って二色刷りや、ネガポジ反転を試されました。色が変わるだけで不思議なイメージになりますね!

コラージュ完成、合評:

2日目、コラージュの完成です。色や形のリズムなども考えながらしっかりと構成されています。

答えは、A: 重力です。天地と言ってもいいかもしれません。

このコラージュ課題のコツは、机の周りをぐるぐると回ったり天地をひっくり返したりしながら、対象が何なのかをいったん忘れて画面の構成やバランスを確認することです。

********************************************

◆後半

なぜなら、前半のうちに色や形、構図など絵画としての造形がほぼ完成しているからです。あとはそれを油絵具でどのように表現するかという試みです。基本的には筆で描写していくのですが、質感や素材によっては道具や技法をいろいろと工夫してみるのもいいと思います。

ステンシル:マンガなどのスクリーントーンを表現するために、スポンジやラップで工夫してみました。形の際をシャープにするために、画用紙で型をつくってポンポンと絵具をのせていきます。筆で輪郭を描くのとはまたちがう印象になりますね。

Iさん描写アップ:全体にベースの色をのせたあと、緻密に筆で描き込んでいき密度を上げます。この時も、画面全体を見ながら粗密対比のバランスなどを確認します。

完成作品:

コラージュという技法が大事なわけではなく、ピカソやマチスやカンディンスキーなど近代の巨匠たちが実践した「絵画とはどういう造形要素で成立し得るのか」ということを二年次で体験しておくことはその後の自由制作を大きく左右すると思います。

課題どうしのつながりを意識して、ぜひ今後の制作に活かしていってください!(報告:由井先生)

◆◆◆

静物油彩なのに、写真のコラージュをエスキースに絵を描く?不思議に思う方もおられるでしょうが、写真があふれる現代では通常の手法のひとつになっています。勿論静物を前に画面上で自由に構成する考え方から来ていますが…

中には静物なのに「猫」まで登場していましたね。どうしても描きたかったのでしょうね。静物からはずれますが他のスクーリングでもままあることです。他にも狸の置物やシーサーがあったので「猫」を置物として考えたという課題解釈かもしれせん。

ともかく頑張ってやっておられたので多少の勘違いは問題ありませんが、仕上がりの画面から主題の猫を除いたらどんな形や色が欲しかったかを考えてみるのも勉強になり面白かったのではと思います。

(もちろん静物画という意図があるので勝手に解釈し動物でも風景でも良いという訳ではありませんので、今後受講される方は静物による構成ということを意識して下さい。)

(Y)

2021年9月22日水曜日

第14回 MARBLE展 のお知らせ。

洋画ブログでご紹介する展覧会が目白押しです。

この度は

第14回 MARBLE展 のお知らせになります。

14回目ということは5歳の時に出品し始めた人がもう20歳。

2021年9月21日火曜日

外苑キャンパス展のご案内

九月に入り一気に秋かと思いきや京都では30度を超える暑さに夏が蘇る。

なんて感じで、今日9月21日も中秋の名月というのに外を歩くと汗ばむ1日でした。

とはいえ芸術の秋、またまた展覧会のご案内です。

東京での卒業制作が受講できるようになりその時からの卒業制、いやそればかりか関東方面の卒業生がいよいよグループ展を企画し始めました。

第1回外苑キャンパス展

横浜市民ギャラリーです。10月ですので社会状況の改善は若干あるかと思いますがみなさんお気をつけてご高覧ください。

2021年9月16日木曜日

トロンプルイユってご存知ですか? 大阪学舎の講座をご案内しています。

みなさんトロンプルイユって聞いたことありますか?

古くから絵画の中で盛んに使われた技法の一つです。ローマ時代の邸宅の壁に噴水や緑の植物、そこに集まる鳥などが生き生きと描かれ人の心癒しました。

「だまし絵」とも呼ばれて今でもたくさんの絵画や装飾として制作されています。「だまし絵」ですからそっくりに描く技術が必要です。正確な観察描写。そうです洋画コースで重要な見て描くこと。そして技術上達が将来の制作に役立地ますね。しかも単位も取れてしまう、一挙両得!

トロンプルイユ!! アクリル絵の具の活用術

10月5日(火)から隔週で5回。11月30日まで。

ご担当は一居先生。得意のスズメが何羽登場するでしょうか。

みなさんこぞってご参加を!

2021年9月13日月曜日

京都二年次スクーリング

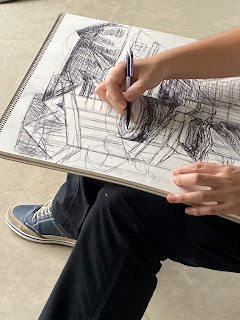

洋画コースでは2年次になると自宅課題のテキストとスクーリングで2つの風景課題を行います。テキストではデッサンと油彩ですが、スクーリングでは2日間でボールペンのスケッチと水彩画の2枚を描きます。ボールペンでスケッチ?というと難しそうに感じますが、実はこれが洋画の技術向上ポイントなのです。つい先ごろ京都で行われた風景スクーリングの様子をご紹介しましょう。

洋画Ⅲ-2K2「風景を描く」

9月4日・5日

担当:山河全

京都も緊急事態宣言が発令され予定していた植物園が休園のため急遽大学構内でのスクーリングへと変更されました。

それでも結構広い構内ですので描く場所は人それぞれ…コロナ禍ですので教室は一人一机で間隔を取って…

まずは授業説明と小講義で風景の歴史や魅力を学び、自分の目標とする風景の場所を探します。